今回ご紹介するのは、不登校を経験した子どもの母親の認識をもとに、その変化のプロセスを丁寧に明らかにした研究です。

「保護者の声」を真剣に聴き、研究として形にしてくださったことに、心から感謝します。

未来地図でも、同じように保護者の思いを大切に届けていきたい──

そう思い、この場で紹介させていただきます。

**「不登校経験のある子どもの母親の体験に関する研究 」**

研究者:沖津奈緒氏(当時:杏林大学保健学部、現在:千葉大学 教育学部)

研究概要:

不登校を経験した子どもの「母親」に焦点を当て、その体験の中で価値観や行動の変化の過程を究明していった。調査①:2021 年 5 月~8 月にかけてインタビュー調査を実施

対象:不登校経験のある子どもの母親 14 名調査②:2024 年 4~5 月にかけて アンケート調査を実施

対象:不登校経験のある子どもの母親 159 名

沖津奈緒さんへのインタビュー

Q1. なぜ「学校に行きづらい子どものお母さんの体験」に注目したのですか?

A. 養護教諭として働いていたとき、保健室で多くの不登校の子どもと出会いました。

そのそばには、悩みながらも一生懸命支えているお母さんの姿がありました。

しかし、お母さん自身の思いや経験は、これまであまり研究の対象になっていませんでした。

「まずはその声を丁寧に聴くことから始めたい」と考えたのがきっかけです。

Q2. 母親14名へのインタビューからどんなことが見えてきましたか?

A. 当初は「なんとか学校に行かせよう」としていたお母さんたちも、子どもの深い苦しみを見て「行かせる」より「守る」ことを優先するようになっていました。

そこから同じ経験を持つ人との交流や、新しい視点の気づきを通して、「不登校=悪いこと」ではないと捉え直すようになり、最終的には、親子という枠を超え、「ひとりの人間」としてお互いを尊重する関係を築く姿が見られました。

主要な結果として、母親の体験は 次の3つに整理されました。

- わが子の危機によって、登校させる対応から見守る対応に転換する体験

- 捉え直しと他者との関わりによって、不登校の肯定的な意味に気づく体験

- 新たな価値観の実践によって、ひとりの人間としての関係性を構築する体験

また、この変化は順を追って積み上がる“階層的な構造”をもっている可能性も示唆されました。

Q3. 母親159名へのアンケート調査から見えたことは?

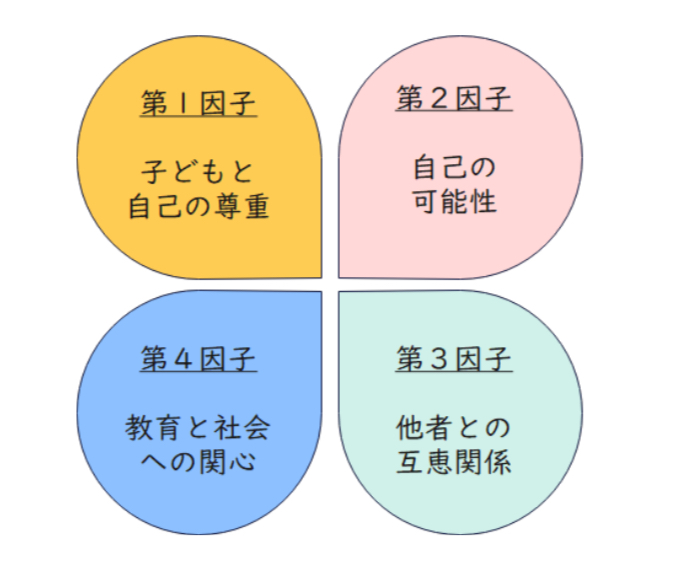

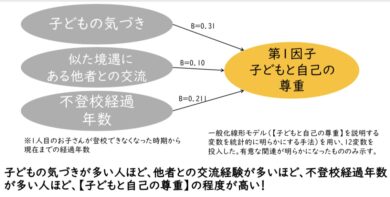

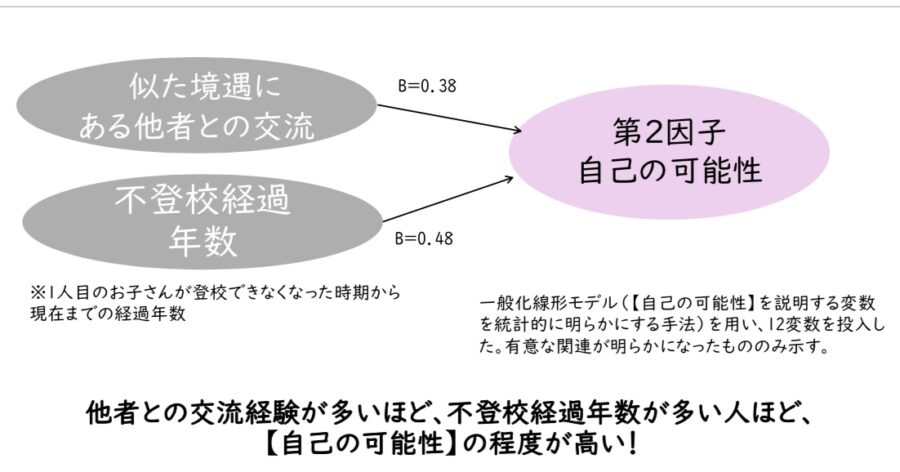

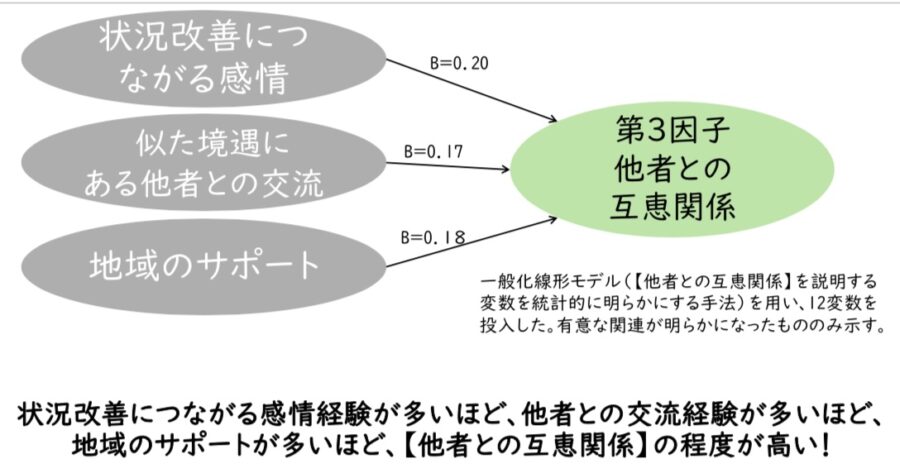

A. 分析の結果、不登校を経験した子どもの母親の肯定的変化(成長)は

- 子どもと自己の尊重

- 自己の可能性

- 他者との互恵関係

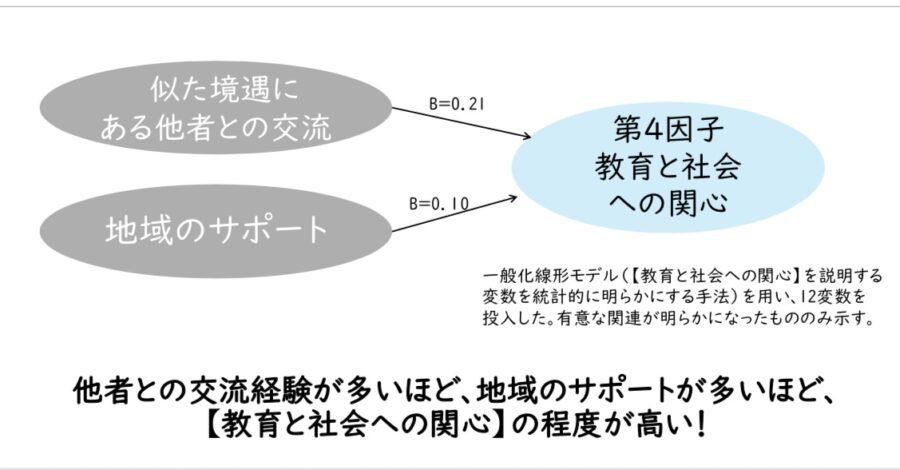

- 教育と社会への関心

という4つの側面で構成されることがわかりました。

これらすべてが「精神的健康」と深くつながっており、同じ境遇の人との交流がその成長を後押ししていました。

Q4. これらの研究からどんな支援が大切だと思いますか?

A.この研究から、不登校の子をもつ母親を支えるには、

- 不登校に対する偏見(スティグマ)を軽減すること

- 子どもの生命の危機に直面している母親本人への心理的サポート

- 母親同士がつながれる場の充実

が、重要であることがわかりました。

お母さんが安心して気持ちを話せる環境は、子どもにとっても大きな支えになります。

未来地図編集部より一言

保護者の気持ちや変化を、ここまで丁寧に可視化した研究は貴重です。

不登校は、子どもだけでなく保護者にとっても価値観を見つめ直すきっかけとなります。

そしてその過程で、人として成長し、新しい関係を築いていく姿がある──。

そのことを、科学的に示してくださった沖津さんに心から感謝します。

沖津奈緒さんの関連する研究論文

〇沖津奈緒・朝倉隆司:不登校経験のある子供の母親の体験の構造に関する質的研究

―価値観と行動の転換に着目して―,日本健康相談活動学会誌,19(2),50-62,2024

〇沖津奈緒・朝倉隆司:日本における不登校生の母親の経験に関する質的研究のスコーピングレビュー,日本健康相談活動学会誌,19(2),37-49,2024

- 10

- ママたちの声を集めて届けるSNSはじめました。